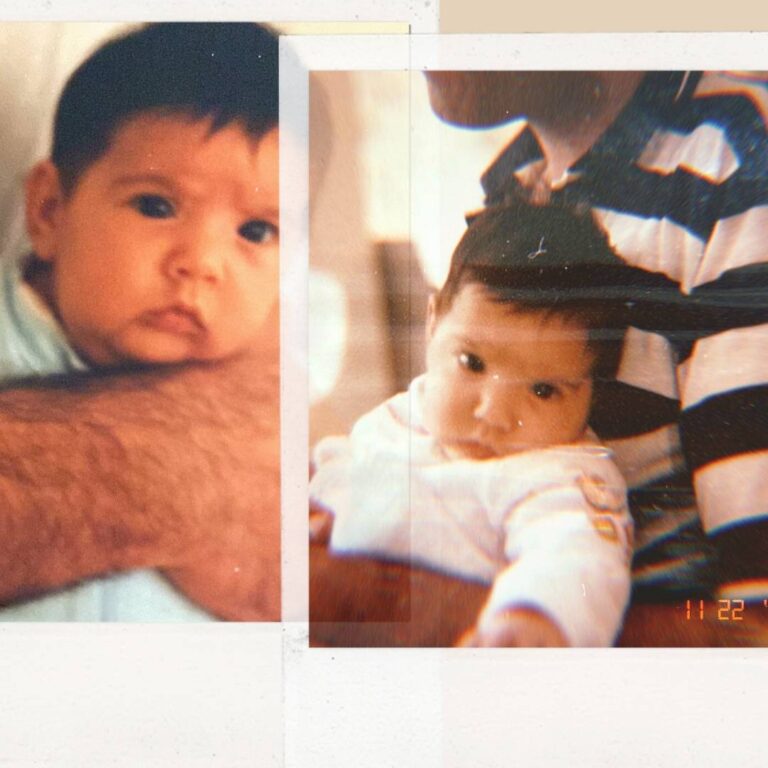

Je ne sais plus quel âge j’avais quand on a commencé à me rejeter pour mes « manières ». Cinq ans ? Quatre ans ? Peut-être même avant ? Ma sœur aînée se rappelle que notre père désapprouvait lorsque je jouais avec son poney argenté. Pas de souvenir précis de cela tant étais-je alors un bambin… Je garde surtout en mémoire les dénigrements familiaux de ma « grande enfance » au point de créer ce trauma dans ma chair, mon corps. « Arrête de parler comme une fille », « décroise tes jambes », « un jour, un homme va profiter de toi », s’angoisse alors mon paternel. À l’école, un copain qui joue les gros durs m’interroge : « t’es une pédale ? ». J’ai 8 ans et demande à mes parents ce que ça veut dire. Grosse erreur : ils m’interdisent d’aller à son anniversaire le week-end suivant, alors que mon frère jumeau, lui, pourra s’y rendre…

Leur décision ultime : m’emmener chez le psy pour me « soigner ». Mais mon père n’ira pas par quatre chemins, surtout face à ma mère féministe : « Charles est couvé par sa mère, dans les jupons de sa sœur. Il va finir… homosexuel. Que pouvez-vous faire ? » Le mot est lâché ! Ainsi, veulent-ils me (re)mettre dans le droit chemin, même si je n’ai encore aucun désir sexuel… Cette mission « éducative », mon frère la prendra aussi très à cœur, lui qui grandit avec ce père qui me traite même de « salope ». Par mimétisme, ses paroles oscilleront de « tu as un trou à la place de la bite », « sale PD »… durant nos années primaire/collège, à « cesse de te plaindre, maintenant t’es normal » ou « grâce à moi, t’es pas homo » aujourd’hui.

Si les femmes m’ont, certes, toujours bien plus attiré que les hommes (je vis depuis douze ans avec la mère de mes deux filles), ma part féminine – et oui, elle est assez présente – a suscité la violence des mâles de ma famille. La belle affaire ! Celle d’avoir un pénis sans pour autant correspondre aux codes traditionnels de la virilité. Car disons-le tout net : j’ai la voix douce, m’esclaffe parfois la main sur la bouche, exprime mes émotions et ne suis guère fan de foot ou de bagnoles. Au-delà d’un physique lambda (pull, baskets, crâne rasé) de cisgenre hétéro, non, je n’ai jamais été un mec, « un vrai ».

Pour moi, être un homme, c’est juste être libre, libre de se comporter comme on veut et d’aimer qui on veut.

Quelques années avant sa mort, j’ai osé interroger mon père – devenu plus bienveillant avec moi – sur la raison de ce harcèlement pathologique. « Ta psy a fait du bon travail », répondra-t-il. Mais lequel au juste ? Surtout celui de m’apprendre à m’aimer en dépit d’un tel acharnement ! Cette machine à formater, endurcir les hommes, j’ai même su m’en affranchir une bonne fois pour toutes. Et ce, grâce à un changement sociétal majeur : la déferlante #MeToo, in fine bien plus émancipatoire que les séances de muscu à la salle de sport ! Car voilà un mouvement qui, en dénonçant les violences sexistes, questionne largement ce modèle de masculinité « toxique » à l’origine de mes tourments. Tant celle-ci conduit autant « à l’asservissement organisé des femmes, que des hommes eux-mêmes ! » comme le rappelle Olivia Gazalé, dans son livre Le Mythe de la virilité (Robert Laffont, 2019).

Oui, les revendications féministes (et LGBTQI+) des dernières années ont transformé mon lourd fardeau de « devenir un homme » en un véritable combat politique. Pourtant, alors que ce discours critique se démocratise, force est de constater que dans mon entourage, il reste encore compliqué d’en parler franchement avec des mecs. Parmi les hommes hétéros, serions-nous si peu nombreux à vouloir en découdre avec cette virilisation forcée ?

En cherchant bien, je finis par en croiser certains, prêts à briser l’omerta. Et oui, souvent, ils affichent ce « décalage » par rapport à leurs congénères à la masculinité hégémonique (grand, musclé ou bad boy…). Comme Damien, 38 ans, qui travaille dans la culture à Poitiers, à qui on lance parfois sans finesse : « t’as l’air d’être gay, sûr que t’es pas homo ? ». « Des propos déplacés qui peuvent même venir de femmes ! », déplore-t-il. Comme cette fille rencontrée dernièrement dans un bar, qui l’a tout de même invité à prendre un verre chez elle. « C’est bizarre comme t’es efféminé… », lui a-t-elle envoyé toute la soirée.

« J’étais tellement mal à l’aise qu’il ne s’est finalement rien passé », souffle Damien, qui vit mal « d’être ainsi catégorisé, essentialisé ». Il dénonce aujourd’hui « des rapports trop binaires » régissant les relations hommes-femmes. « C’est comme si les filles avaient tellement intégré les injonctions qui pèsent sur elles que certaines finissent par les reproduire à l’inverse sur les hommes comme moi. Mais pourquoi remettre ainsi en cause ma masculinité, mon hétérosexualité, sous prétexte que je n’adopte pas de posture virile ? » analyse-t-il.

« Sois un homme », « ne pleure pas », « tu dois être fort ». Autant d’attentes liées aux stéréotypes de genre dont Noé, 23 ans, s’affranchit largement. Arborant colliers, bagues et ongles vernis « uniquement par plaisir, sans aucun but politique », cet hétéro assume son style de manière décomplexée. Même s’il estime que dans son milieu parisien – il bosse dans un bar à vin du 11e –, c’est assez facile de s’accepter. « Autour de moi, je dirais qu’une petite moitié des mecs de mon âge est ouverte aux nouvelles masculinités. En tout cas, c’est un vrai sujet entre nous ! Après, oui, il y a tous les autres qui restent dans ce truc viril un peu aberrant. »

C’est en allant étudier à Beaune, en Bourgogne, qu’il essuie des remarques hostiles. « Des quadras un peu lascars » qu’il manage durant son alternance chez Auchan, « C’est sûr que je détonnais là-bas avec mes bijoux et mes pantalons serrés, j’ai donc dû m’imposer même si ce n’était pas facile » commente-t-il. Mais Noé assure que ce type de mecs ne l’atteignent plus, « tant ils sont frustrés, inquiets. En fait, ils se cherchent encore derrière leurs codes virilistes… Pour moi, être un homme, c’est juste être libre, libre de se comporter comme on veut et d’aimer qui on veut. »

Et aussi de porter des jupes ? Même si ni Noé ni moi n’en sommes adeptes, je suis, sur la toile, des associations ou des anonymes militant pour « dégenrer » le vestiaire masculin. Un vestiaire tellement plus limité pour nous… Exactement comme la palette d’attitudes et d’émotions que nous pouvons afficher en public.

Même si à presque 40 ans, j’ai enfin obtenu une victoire, et pas des moindres : plus aucun de mes proches ne s’autorise à évoquer mon pseudo « trouble de l’identité sexuelle ».

Exit la douceur, la peur, la tristesse, l’empathie, la sensibilité… Bref tout ce qui s’apparente de près ou de loin à de la féminité et donc, à de l’homosexualité. Si en transgressant ces règles, j’en ai surtout fait les frais dans ma famille, pour d’autres mecs « traîtres » à leur genre, la stigmatisation fut d’abord à l’école.

À l’image de ces jeunes ingénieurs, également danseurs dans un cabaret « boylesque » de la SCEP (Société Communautaire des Effeuilleurs Parisiens) s’exprimant dans le podcast « Les Couilles sur la Table* ». Thomas, artiste au sein du groupe, raconte : « on m’a toujours conditionné à être comme les autres garçons, aimer le foot, devenir ingénieur… Pourtant, je voulais faire de la danse. » Résultat : tout ce qui relevait de son côté féminin suscitait tour à tour « moqueries ou insultes à l’école », se souvient-il, « si bien que j’ai fini par adopter les attitudes qu’on attendait de moi ». Aujourd’hui, Thomas s’émancipe grâce à cette activité de danse burlesque, art féministe longtemps dédié aux femmes en quête de liberté, loin du carcan sexiste. « En miroir, nous le déclinons donc pour les hommes aussi affectés par les normes de genre. En tout cas ceux comme moi pas “dans le moule” : les homos, mais pas que… »

Également danseur boylesque, Aurel évoque, lui, des années collège où il était « la tête de turc ». « Pourtant, je voulais être comme les autres. Durant mes études d’ingénieur, il y avait ce règne de l’alcool où il fallait finir son verre, sinon t’étais une fiotte. Ou alors embrasser le plus de filles possible en soirée. Et je l’ai fait juste pour être reconnu par mes pairs… » Depuis, Aurel a tout déconstruit. « Certes, je me considère comme un homme cisgenre, mais plus les choses avancent et plus je me demande ce que cela veut dire. En fait, j’en ai plus rien à foutre de mon genre ! Si je veux me maquiller, je me maquille, si je veux avoir des expressions féminines, je les ai. Parce que les gens n’ont pas à me dire comment me comporter tant que je ne blesse personne. »

Ces paroles de mes semblables, j’aurais aimé les entendre il y a bien longtemps déjà. Mais il aura fallu #MeToo pour commencer à nous libérer, nous aussi. Peu à peu. Dans d’autres pays, les choses avancent plus vite. Par exemple, aux États-Unis, de plus en plus de groupes de parole (loin des nébuleuses masculinistes !), existent, comme Evryman, Junto… pour ceux fatigués de jouer les mâles. Entre pairs, ils apprennent à exprimer leur vulnérabilité sans honte.

Aidez-nous à vous raconter le monde

Frictions lance son club : en soutenant Frictions, vous faites vivre une communauté d’auteurs et de journalistes qui racontent le monde par l’intime !

Toujours outre-Atlantique, aux États-Unis, mais aussi au Canada ou au Brésil, des programmes de sensibilisation s’imposent, comme Manhood 2.0 qui encourage les jeunes hommes à réfléchir sur l’impact des normes de genre néfastes, tandis que Global Boyhood vise à aider les parents à éduquer les garçons en favorisant l’égalité des genres. En Asie, le programme coréen FatherSchools se concentre sur le rôle clé des pères en la matière, en accompagnant les plus autoritaires, bourreaux de travail et sans lien émotionnel avec leur famille. « Si nous consommons cette culture machiste sans la questionner, si nous ne changeons pas l’éducation, alors nous ne parviendrons pas à faire évoluer les mentalités des hommes ! », résumait ainsi en 2020 Julio César Gonzáles Páges, directeur du Réseau Ibéro-Américain des Masculinités lors d’un forum organisé par l’Unesco.

De mon côté, je ne cherche plus à changer les mentalités dans ma famille de naissance. Même si à presque 40 ans, j’ai enfin obtenu une victoire, et pas des moindres : plus aucun de mes proches ne s’autorise à évoquer mon pseudo « trouble de l’identité sexuelle ». Maintenant, c’est surtout sur l’éducation de mes filles, loin de tels stéréotypes toxiques, qu’il convient, en effet, de me concentrer. Tout en ayant conscience que ce challenge éducatif reste plus entier encore pour tous ces pères de… garçons.

*Épisode hors-série « Eux-Les Boylesques », mis en ligne le 19 octobre 2018 :