26/01/2022

Reims.

Février 2021.

C’est la saison culturelle « Africa2020 ».

Mais 2020 est déjà loin, et l’Afrique aussi.

Une pandémie est passée par là, et a déboussolé les programmes dessinés bien longtemps avant.

Nova Villa, association qui œuvre auprès du jeune public rémois, m’a invitée à coconstruire avec eux une partie du programme de cette saison culturelle. Plusieurs artistes, chercheurs, activistes, et influenceurs vivant dans différents pays du continent africain devaient être présents pour en incarner des voix.

Covid oblige, ils ne seront pas là.

Après un temps d’hésitation avec Nova Villa, on décide quand même de semer quelques graines du projet, en attendant que des conditions meilleures permettent de les arroser.

Consciente que mes petites épaules d’afrodescendante qui a grandi en France ne permettront pas d’effleurer un millième de la réalité du continent africain, j’opte pour une option un peu décalée. Plutôt que de parler du continent sans ceux qui vivent dans ses 54 pays, je propose de travailler sur les représentations que nous, qui vivons en France, en avons.

La proposition s’enracine dans une dimension essentielle de mon travail d’auteure : interroger nos imaginaires, en nommer les strates immergées, débusquer dans nos récits intimes les constructions sociales et historiques qui nous traversent.

J’invite donc les élèves de plusieurs classes de collèges et lycées de la ville à raconter et entremêler nos représentations du continent africain.

On utilisera le photolangage comme support. L’outil est assez simple et ludique. On dispose quelques dizaines d’images sur une table, et chacun choisit celle qui résonne spontanément pour lui. Il en parle ensuite à partir de trois questions : Qu’est-ce que je vois sur cette image ? Pourquoi fait-elle écho quand je pense à l’Afrique ? Quelles sont les expériences qui ont construit ma représentation de ce continent (lectures, films, cours, anecdotes personnelles, récits familiaux, voyages…) ?

Plusieurs établissements de la ville acceptent de s’embarquer dans l’expérience.

J’arrive donc à Reims avec ma valise le lundi 8 février au soir.

Le lendemain matin, une première classe nous attend : des élèves de 4e.

Les couloirs de l’établissement, les escaliers, les bruits qui résonnent ici et là me rappellent mes années collège dont je garde des souvenirs embués.

En arrivant dans la salle, je dispose les images sur une grande table. Elles représentent une multitude d’objets et de scènes : l’ombre d’un parapluie, une horloge, des dés, un enfant seul, un bateau amarré, une grenouille, des lunettes, une longue route, des mains, un sablier, des étals de marché vus de haut, une corde à linge, un glaçon…

On se rassemble autour de la table, élèves, enseignants, et équipe de Nova Villa.

Je guide le groupe en expliquant les règles du jeu.

Quand j’observe ce qui se déploie autour des images que je pose au fil des trois jours, je suis plutôt inquiète pour ces jeunes Français afrodescendants qui héritent d’un récit tronqué et mutilé du continent d’origine de leurs ascendants

Jamais simple pour le premier de se lancer.

Finalement, c’est un jeune garçon de la classe, noir, qui décide de commencer. Il choisit, dans un coin de la table, l’image d’une guitare qui prend feu. Il la prend, nous la montre et, à partir de là, nous raconte. Il se met à parler de l’Afrique comme continent spolié : le vol des richesses économiques et minières du continent par l’Occident, les dégradations que ça entraîne sur le continent, ses milieux, ses habitants…

Je ne m’attendais pas à ça. Je me dis que ça commence fort.

Je suis assez stupéfaite de la clairvoyance géopolitique d’un si jeune adolescent.

Mon étonnement ne durera malheureusement pas très longtemps.

Une connaissance faussée

Dans les jours qui suivent, je rencontre sept autres classes.

Un jour après l’autre, dans les mots qui se déploient, défile en continu une image de l’Afrique réduite à la pauvreté encore et encore, à la guerre, et aux migrants qui fuient sur des bateaux. Classe après classe, les mêmes images en boucle.

De temps en temps, apparaissent quelques scènes plus exotiques : le marché coloré, les sommets du désert, la case au milieu d’un petit village, les animaux de la jungle.

Kirikou est passé par là.

Les grands médias aussi.

Les projets pédagogiques et culturels évoquant l’Afrique uniquement sous l’angle des migrants partant en bateau, aussi.

Les cours d’histoire eurocentrés aussi. L’Afrique y est systématiquement pensée sous l’angle du manque ou du retard, et dessinée comme un territoire sans civilisation ni histoire avant la colonisation européenne.

Dans les mots partagés, l’Afrique ne se donne à voir que comme un bloc. Les situations abordées (guerre, famine, enfants malades…) n’ont pas de limites géographiques, ni de temps.

Elles dévorent tout le continent.

Les questions pour inviter à contextualiser les récits évoqués ne permettent guère d’obtenir grand-chose. Impossible. Le continent africain est une masse homogène, de Cape Town à Rabat en passant par Lagos, Luanda, et Tripoli.

Et le temps n’y passe pas.

À un moment, l’une des enseignantes parle de « l’Afrique éternelle ». L’expression sonne douloureusement à mon oreille, comme les propos de cet ancien président français qui déclarait : « l’homme africain n’est pas entré dans l’histoire ».

À mesure que la semaine avance, mon désarroi grandit. La répétition devient légèrement oppressante.

Mes tentatives pour diversifier et complexifier les points de vue semblent dérisoires. Je mesure à quel point manque cruellement l’autre moitié du dispositif, annulé pour cause de pandémie, constitué par la présence et les récits d’intervenants multiples vivant sur le continent.

Au milieu de la semaine, une des classes me permet une bouffée d’oxygène.

Les mots des collégiens laissent apparaître du contraste : la possibilité d’une Afrique urbaine ; l’existence d’une stratification sociale intégrant des classes populaires, moyennes et aisées ; les innovations de la jeunesse du continent ; des histoires en mouvement d’une décennie à l’autre. Petit Pays, le roman de Gaël Faye, lu quelques mois auparavant par les élèves avec leur prof de français, a ouvert la voie à d’autres représentations possibles.

Je prends à ce moment-là toute la mesure du pouvoir des récits singuliers. De la portée aussi du programme scolaire. Et du rôle des enseignants dans le choix des contenus qu’ils proposent à leurs classes.

Mais le reste du temps, j’ai l’impression de me retrouver dans l’article ironique de l’écrivain Kényan Binyavanga Wainaina, « Comment écrire sur l’Afrique », où il rappelle au lecteur que pour écrire sur le continent, « Un AK-47, un torse décharné, des seins nus : voilà ce qu’il convient de mettre en valeur. »

Je repense aussi à la conférence Ted où l’auteure nigériane Chimamanda Ngozi Adichie évoque « le danger d’une histoire unique » : celle qui fait sans cesse de l’Afrique un continent « plein de beaux paysages, de beaux animaux et de gens incompréhensibles, enrôlés dans des guerres insensées, mourant de pauvreté et du SIDA, incapables de s’exprimer par eux-mêmes, et qui attendent d’être sauvés, par un gentil étranger blanc ». Nous sommes biberonnés en Occident, tout au long de nos vies, à différentes versions de cette histoire. Les quelques prix Nobel et Goncourt, décernés de temps en temps à une personnalité du continent, suffisent difficilement à inverser la tendance.

J’avais bien sûr en tête ces représentations caricaturales et univoques systématiquement partagées en Occident sur le continent africain. Mais je suis glacée durant ces trois jours de constater combien la vision misérabiliste de l’Afrique prend tout l’espace des imaginaires et ne laisse plus aucune place pour autre chose. La météo avoisinant les 0 degrés de ce mois de février n’y est pourtant pour rien. Cette représentation répétée, encore, encore et encore ,pendant trois jours, m’écrase progressivement.

Une partie de moi se recroqueville morceau par morceau au fil des heures et des classes rencontrées.

Certains jeunes dont les familles sont originaires du continent africain osent à peine murmurer le nom du pays d’origine de leurs parents

Pourtant, mes pas m’amènent dans des établissements aux profils sociologiques variés. Des quartiers aisés, je passe aux quartiers populaires et leurs classes plus métissées.

Parmi les élèves, certains jeunes dont les familles sont originaires du continent africain osent à peine murmurer le nom du pays d’origine de leurs parents – demande faite par certaines enseignantes, visiblement dans l’incompréhension face à la gêne de ces adolescents à juste désigner le nom du pays d’origine familial. Difficile en effet de nommer des origines géographiques affublées de tant de calamités dans les imaginaires. À plusieurs reprises, je vois des yeux qui se détournent, quelques visages qui ne se laissent plus voir que de biais. Leurs corps se révèlent lieux d’archive de cette sale histoire collective. Ils viennent la dévoiler en silence, pudiquement. C’est assez malaisant de se retrouver avec l’accumulation de ces visions-là sous le nez.

Moi-même je prends la mesure de toute la violence de cette situation seulement plusieurs jours plus tard, dans l’après-coup. Le calme apparent de nos corps réunis autour de ces tables recouvertes d’images tranche bruyamment avec la violence de ce qui s’y déploie symboliquement. J’en suis pétrifiée. J’ai l’impression d’avoir par mégarde ouvert un piège qui se referme sur moi, et sur ces jeunes.

Retrouver quelque chose de l’incandescence portée par l’image de la guitare en feu choisie par le premier adolescent aurait au moins permis de dégeler l’atmosphère.

Entre deux journées, je traverse les rues gelées de la capitale de la Champagne.

L’hôtel que je retrouve tous les soirs m’offre des espaces-temps de répit sur ces rencontres.

De répit et de questionnement. Sur l’histoire collective. Sur la mienne, aussi.

Je suis arrivée en France à l’âge de 5 ans, après avoir quitté un pays d’Afrique de l’Ouest que je ne nomme jamais. Je viens dire par là mon enracinement géographique flottant dans un pays natal que je connais peu. Aussi pour rappeler que mon territoire de référence, celui depuis lequel je parle, pense, et agis, est la France. Je n’ai presque rien connu d’autre. J’appartiens à ce que certains sociologues ont fini par nommer la « Génération 1.5 », faute de mot pour dire ces expériences du déplacement qui ne le sont qu’à moitié.

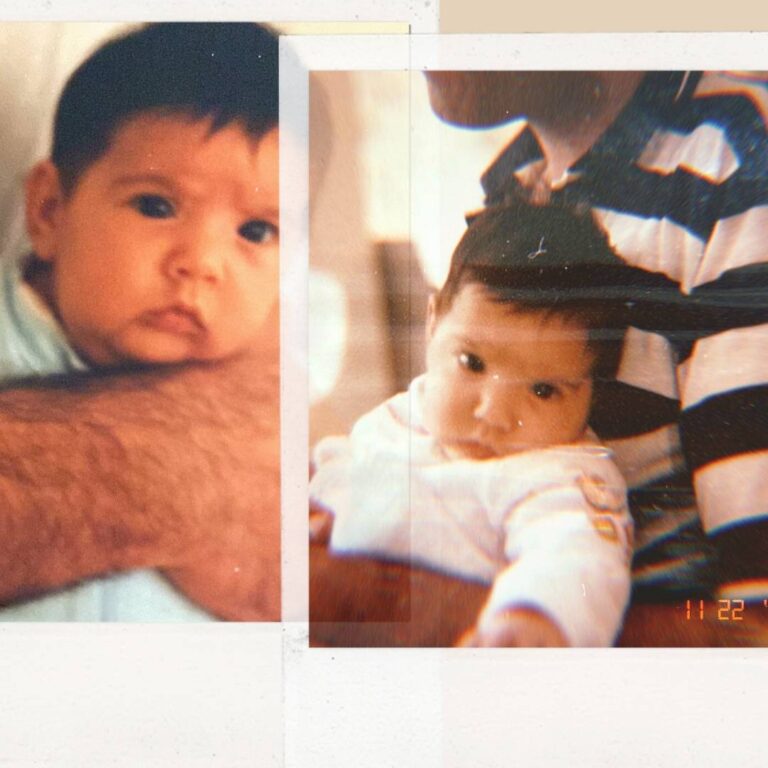

Mes souvenirs commencent en France. Ou plutôt le jour où, au pays d’origine, ma sœur m’apprend qu’on va partir vivre en France. Si notre histoire démarre au moment où on peut se remémorer, et se raconter, je peux dire que je suis née en France. C’était le 24 août 1988. Quelques jours avant la rentrée des classes.

Pourtant, on me sollicite souvent pour intervenir dans des événements autour de l’Afrique. J’ai beau dire que ce continent je le connais très peu, c’est souvent depuis ce lieu-là qu’on m’invite à penser ma place.

Cela pourrait n’être qu’un héritage familial loin dans le temps, et dans l’espace, mais les inconnus qui me demandent dans la rue d’où je viens m’opposent un refus net quand je réponds que je viens de Seine-et-Marne.

Française peut-être, mais assurément noire : je dois d’abord rendre compte de mes ascendances africaines, me situer depuis cet endroit-là.

Alors, je tente d’inventer à partir des débris et pépites de tout ça. J’essaie d’en faire un matériau de travail. Et, quand c’est possible, d’y associer d’autres personnes, notamment issues de la jeune génération.

Cette semaine à Reims devait être une occasion forte pour cela. Mais quand j’observe ce qui se déploie autour des images que je pose au fil des trois jours de plus en plus hésitante sur les tables de classe, je suis plutôt inquiète pour ces jeunes Français afrodescendants qui héritent d’un récit tronqué et mutilé du continent d’origine de leurs ascendants. Eux, comme moi, sommes – de gré ou de force – dépositaires de ces représentations, considérés comme ses prolongements.

Comment grandir en se situant comme héritier de ce récit-là ?

Nous avons grandi en France mais sommes régulièrement référés aux pays d’origine de nos parents que, souvent, nous connaissons très mal, voire pas du tout. Pour visions quasi-uniques, nous avons donc ces narrations massivement diffusées à propos du continent africain et en contrepoint, la carence de représentations de nos réalités contemporaines en France qui nous permettraient de nous voir dans notre complexité. Difficile de ne pas se penser dès lors uniquement comme les héritiers de ces images malheureuses, et d’être très mal à l’aise avec cela. Porteurs d’un regard dépréciatif qu’on se retrouve soi-même à poser sur son groupe d’origine, et donc par extension, sur soi.

Pas étonnant que lorsqu’on évoque l’Afrique avec les élèves afrodescendants de ces classes rémoises, on semble parfois toucher à une espèce de tabou. Cette expérience de la « diaspora du bout des lèvres », j’en ai aussi fait l’expérience, enfant, à l’école, quand l’Afrique était mentionnée et que je baissais la tête.

Comment grandir en se situant comme héritier de ce récit-là ?

Cette semaine de février 2021 remonte à presque un an, mais je n’en fais le récit que maintenant. J’ai un temps hésité, longtemps tergiversé, avant d’en témoigner. Que dire de plus sur ces questions, qui n’a pas déjà été dit, pensé, parfois crié ? Et comment le dire pour qu’au-delà des constats, cela devienne le terreau de transformations intimes et collectives ?

Chaque fois que je prends le clavier pour écrire dessus, ces interrogations reviennent et menacent d’arrêter ma plume. Et puis vient le moment, souvent tard le soir, où je me rappelle que les récits singuliers, dans leur accumulation et leurs perspectives multiples, permettent d’ancrer les expériences sans cesse menacées d’invisibilité. Qu’ils participent à donner à nos voix une ampleur et une consistance pour les porter haut.

Alors je les raconte ces histoires, pour continuer à densifier les cercles concentriques que je dessine depuis quelques années autour des expériences noires en France. Aussi parce que parfois une étincelle vient ranimer quelques braises.

Aidez-nous à vous raconter le monde

Frictions lance son club : en soutenant Frictions, vous faites vivre une communauté d’auteurs et de journalistes qui racontent le monde par l’intime !

Cette semaine-là à Reims, l’étincelle surgit le dernier jour.

Le vendredi, c’est en effet un dispositif un peu différent que je porte auprès des élèves. On quitte la question de l’Afrique, pour aborder celle de l’afrodescendance avec deux classes de lycéens. À mes côtés, N’Fanteh Minteh, journaliste TV. Elle est française, née de parents Gambiens arrivés en France avant sa naissance.

On raconte chacune nos vécus de « noires de France », à la fois françaises et afrodescendantes, héritières de ces récits-là. Les élèves qui partagent notre expérience dans ces deux classes, nombreux, se font alors entendre, et sortent de leur réserve.

À la ferveur qu’ils expriment et à leur implication dans les échanges, je me dis qu’ils ont rarement l’occasion de parler et d’être entendus sur ces questions à l’intérieur de l’école. Ensemble, on cherche les mots pour se dire, pour se réapproprier cette narration. Afropéens, Noirs de France, Génération 2, Français tout court… ? J’ai l’impression qu’il y a quelque chose d’assez libérateur dans la mise en mots de ce vécu commun, pour eux, comme pour N’Fanteh et moi.

Quelque chose de réparateur même.

En sortant de là, je vois l’ampleur du travail à mener pour avancer sur nos expériences.

Il me semble colossal. J’ai le sentiment qu’une vie entière ne suffirait pas, qu’une génération entière non plus. Je me dis qu’il va falloir concentrer mon énergie, délimiter un périmètre d’action sur lequel il me semble jouable de mobiliser les munitions dont je dispose.

Multiplier ces espaces où partager autour de ces questions entre jeunes Français afrodescendants. Aborder comment nos imaginaires ont été infusés, intoxiqués, par cette histoire unique. Les complexifier.

Y dire aussi nos creux, nos abîmes, nos doutes. Nos ressources aussi. Nos questionnements, nos découragements, nos joies aussi.

Rencontrer ce qui est désespéré en nous et ce qui espère encore.

Se soigner, se renforcer.

S’aimer mieux aussi.

Explorer

Certains l'aiment chauve

La calvitie touche un homme sur trois. Elle est souvent source de moqueries, d'angoisse et de stigmatisation. Exploration esthétique, intime et politique de la perte de cheveux chez les hommes.

Être queer à la campagne

Un petit village au fin fond du Cantal nommé Quezac comme lieu d’accueil pour les personnes queer. Pourquoi est-ce que ça nous semble original, décalé ?

L'Américain

En face de Sam l’Américain, il y a Joy la Parisienne. Un père et une fille, tous les deux immigrés de la première génération.